日本伝統模様100

あか

見たい模様をクリックしてください

指貫の桜

桜の花を立涌文様化した,舞楽装束の指貫の文様です.注:指貫(さしぬき)とは袴の一種のこと.

蒔絵の扉の牡丹

江戸後期,絵画的な意匠が流行していた頃の牡丹立木文様です

友禅染の杜若

簡略化された流水と写実的な杜若を色使いで見事にまとめています

菊水

菊の花束を用いた花のし文として表された文様です.

枝紅葉

枝と紅葉を影絵のように表わした.京からかみの文様です

秋草

梅唐草

中心円のまわりに5つの円で梅花を表す梅鉢の唐草文様です

縫箔の椿

地の鮮やかな朱色に,純白の椿の花が映える折枝文です

唐織の百合

唐織にみられる,写実的に描かれた百合の文様です

糸瓜

自生風情の糸瓜を,肩衣に描いた文様です

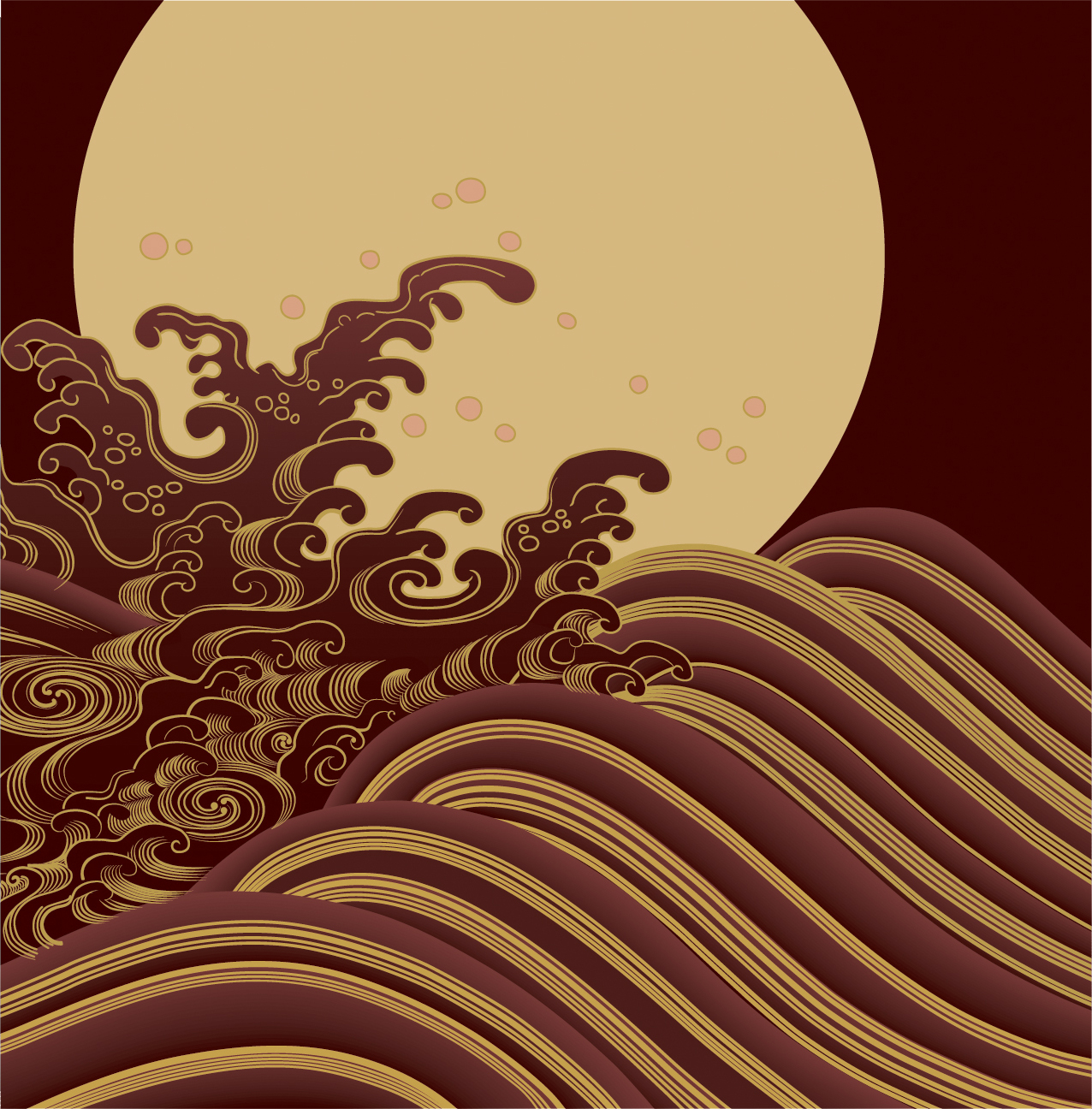

波頭

満月とともに荒波の一瞬を見事に捉え,表現されています

横雲

霊芝雲が時代とともに簡略化された表現とも言われます

雪華文

さまざまな種類の雪の結晶を花のように描いた文様です

雷文

渦巻形が幾何学的に方形になった,代表的な雷文です

雁

渡り鳥である雁が連なって飛ぶ姿は文様として好まれました

花瓶の金魚

花瓶に蒔絵で写実的に表現された金魚です

蝶丸

円形に蝶をかたどった文様です.別名,「輪蝶」とも呼ばれます

亀甲花菱

亀甲文の中に花菱を入れて用いられた文様です

菊青海波

菊の花を規則正しく並べ,青海波に見立てて創られた文様です

小紋

絣の縞

部分的に染色した糸を縦横に織り,染め残った部分との差で表わされ,織りのものもあります