脚本は(一応)出来た。出演者もほぼ決まった。撮影場所も決まった。小道具や衣装もほぼ決まった。機材もほぼ確保した。本読みだってまあやった。演出の方向性だっておおよそ決めている。天候も悪くなさそうだ。では準備万端なのか? それは違う。撮影計画がまだ完成していない。画コンテやビジュアライゼーション、英語で言うとStory boardか。悩んで悩んで悩み続ける。過去の名画も見る。現在の映画も見る。文献にもあたる。でもまだまだ。これらからが本当の勝負だ。そして同時に芳醇な時間だ。

脚本は(一応)出来た。出演者もほぼ決まった。撮影場所も決まった。小道具や衣装もほぼ決まった。機材もほぼ確保した。本読みだってまあやった。演出の方向性だっておおよそ決めている。天候も悪くなさそうだ。では準備万端なのか? それは違う。撮影計画がまだ完成していない。画コンテやビジュアライゼーション、英語で言うとStory boardか。悩んで悩んで悩み続ける。過去の名画も見る。現在の映画も見る。文献にもあたる。でもまだまだ。これらからが本当の勝負だ。そして同時に芳醇な時間だ。

-

Recent Entry

Archive

- 2025年5月 (1)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (7)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (1)

- 2023年2月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (8)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (8)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (4)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (2)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (7)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (4)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (7)

- 2017年1月 (5)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (1)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (5)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (1)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (5)

- 2015年8月 (1)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (4)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (8)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (5)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (5)

- 2014年9月 (4)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (8)

- 2014年5月 (9)

- 2014年4月 (6)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (6)

- 2013年12月 (5)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (4)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (9)

- 2013年7月 (6)

- 2013年6月 (5)

- 2013年5月 (2)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (9)

- 2013年1月 (2)

- 2012年12月 (8)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (8)

- 2012年8月 (12)

- 2012年7月 (5)

- 2012年6月 (3)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (7)

- 2012年2月 (7)

- 2012年1月 (3)

- 2011年12月 (4)

- 2011年11月 (5)

- 2011年10月 (2)

- 2011年9月 (5)

- 2011年8月 (2)

- 2011年7月 (1)

- 2011年6月 (5)

- 2011年5月 (2)

- 2011年4月 (2)

- 2011年2月 (1)

- 2010年2月 (1)

- 2010年1月 (1)

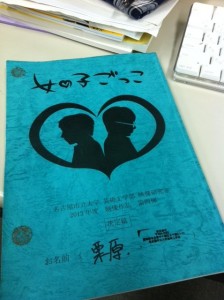

映画の準備が始まりました。27-28の二日間にわたり本読み、カメラテスト、リハーサルなどを行いました。協力、参加頂きました皆様ありがとうございました。神戸から参加の大濱絵梨香さん、奈良から参加の大島夏乃さん、東京から参加の白石さえさんほか、あおきりみかんさん、大夢のみなさま、また市工芸の演劇部のみなさん、熱演お疲れさまでした。本番にむけて体調管理よろしくお願いいたします。撮影は8/12-25日を予定しております。

映画の準備が始まりました。27-28の二日間にわたり本読み、カメラテスト、リハーサルなどを行いました。協力、参加頂きました皆様ありがとうございました。神戸から参加の大濱絵梨香さん、奈良から参加の大島夏乃さん、東京から参加の白石さえさんほか、あおきりみかんさん、大夢のみなさま、また市工芸の演劇部のみなさん、熱演お疲れさまでした。本番にむけて体調管理よろしくお願いいたします。撮影は8/12-25日を予定しております。

昨日は工芸高校のみなさんと桜台高校の皆さんと芸術工学部との合同の授業(夏休み中の自由参加の授業)を行いました。工芸高校のグラフィックアーツの皆さんは撮影を、桜台のみなさんはオリジナルの服を来て自らがモデルとなり被写体となりました。多くの生徒さんは3年生で高校時代の最後の夏休みの大きな想い出になったのではないでしょうか。撮影された作品は写真集等の作品になる予定だそうです。

昨日は工芸高校のみなさんと桜台高校の皆さんと芸術工学部との合同の授業(夏休み中の自由参加の授業)を行いました。工芸高校のグラフィックアーツの皆さんは撮影を、桜台のみなさんはオリジナルの服を来て自らがモデルとなり被写体となりました。多くの生徒さんは3年生で高校時代の最後の夏休みの大きな想い出になったのではないでしょうか。撮影された作品は写真集等の作品になる予定だそうです。

夏季研究室映画の主役のお二人、「しのぶとのぞみ」です。とっても可愛い男の子ですね。撮影は毎日猛暑が予想されるので体調に気をつけて臨みましょう!!!

夏季研究室映画の主役のお二人、「しのぶとのぞみ」です。とっても可愛い男の子ですね。撮影は毎日猛暑が予想されるので体調に気をつけて臨みましょう!!!